Am Symposium von Biovision am 18. November stellte ich unsere Ausstellung CLEVER vor. Ein Film mit Ursus & Nadeschkin veranschaulichte das Einkaufsspiel und zeigte die Bewertung der Produtke. Damit die Besucherinnen und Besucher im Volkshaus das CLEVER-Gefühl live erleben konnten, durften sie zwischen drei Beispielprodukten wählen. Die Wahl fiel auf den Schweizer Bio-Honig. Also legte ich meine Zettel mit den Notizen zur regionalen Kartoffel und der Tomate aus Spanien zur Seite und sprach über Honig.

Die Personen, die sich mehr für die anderen Produkte interessiert hätten, bekommen jetzt ihre Chance. Lesen Sie hier meine Texte, die ich am Symposium nicht erzählt habe:

Spanische Tomate

Sie sehen hier die Bewertung der Tomate, wie sie Ursus & Nadeschkin im CLEVER hätten sehen können. Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Fläche klein ist und damit die spanische Tomate alles andere als nachhaltig bewertet wurde. Anders als Sie vielleicht erwartet haben, findet sich nicht beim Klima die grösste Belastung. Im Gegenteil, dort schneidet unsere Tomate mit 4 Punkten noch relativ gut ab: Grund dafür ist, dass der Anbau in Almeria das ganze Jahr über ohne Heizung auskommt und auch der CO2-Ausstoss für den Transport in die Schweiz hält sich im weltweiten Vergleich in Grenzen. Aber verstehen Sie mich nicht falsch: das heisst selbstverständlich nicht, dass wir den Transport für sinnvoll halten.

Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass die Tomate bei der Verschmutzung und der Biodiversität schlecht bewertet ist. Grund dafür ist der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Düngern in der konventionellen Landwirtschaft. Die chemischen Produkte beeinträchtigen Regenwürmer, Bodenpilze und andere Bodenlebewesen. Der Boden verliert seine Fruchtbarkeit. Auch die Gewässer sind belastet, die Biodiversität wird negativ beeinflusst. Nicht nur die Vielzahl an giftigen Stoffen ist alarmierend, auch die Konzentrationen der einzelnen Pestizide liegen oft über dem Grenzwert. Zudem kommen Pestizide in der Umwelt zwangsläufig mit anderen Chemikalien in Kontakt. Der daraus resultierende "Cocktail" birgt unbekannte Risiken und Gefahren.

Ich möchte nun aber auf ein Thema eingehen, das manchmal in Vergessenheit gerät: Wie alle landwirtschaftlichen Produkte benötigen Tomaten zum Wachsen Wasser. Um verschiedene Produkte untereinander vergleichen zu können, berechnen Forscher das sogenannte «Virtuelle Wasser». Es setzt sich aus dem grünen, dem blauen und dem grauen Wasser zusammen: Das grüne Wasser ist das Regenwasser, das im Wurzelbereich gespeichert und fortlaufend von den Pflanzen verdunstet wird. Beim blauen Wasser handelt es sich um Bewässerungswasser, das aus lokalen Gewässern oder aus dem Grundwasser entnommen wird. Das graue Wasser wird während des Produktionsprozesses verschmutzt und muss gereinigt oder verdünnt werden. Es ist also nicht nur entscheidend, wie viel Wasser ein Produkt bei der Herstellung verbraucht, sondern auch, ob es grünes, blaues oder graues Wasser ist. Zudem spielt die natürliche Wasserverfügbarkeit im Produktionsland eine entscheidende Rolle.

Kommen wir nun aber zurück zu unserer Tomate: Für sie werden rund 50 Liter Wasser benötigt. Oder anders gesagt: 214 l Wasser für 1 kg. Dabei handelt es sich im weltweiten Durchschnitt um 50 % grünes Wasser, also Regenwasser, 30 % Bewässerungswasser und 20 % graues Wasser. Für diejenigen unter Ihnen, die wie ich nicht so schnell rechnen können, habe ich das umgerechnet: 25 l Regenwasser, 15 l Wasser für die künstliche Bewässerung und 10 l verschmutztes Wasser. Und das für nur eine Tomate!

Ich habe vorhin erklärt, dass die Wasserverfügbarkeit im Land bei der Beurteilung eine wichtige Rolle spielt. Unsere Tomate wird, wie das allermeiste Gemüse aus Spanien, in Almeria angebaut: Dort regnet es 200 mm pro Jahr verteilt auf 25 Tage. Oder anders ausgedrückt: 200 Liter pro Quadratmeter. Damit ist Almeria die trockenste Region Europas. Und das Waser reicht, rein rechnerisch, für 1 kg Tomaten pro Quadratmeter und Jahr! Als Vergleich: In Zürich regnet es durchschnittlich 1000 mm pro Jahr, verteilt auf 128 Regentage.

Entsprechend einfach ist nun die Schlussfolgerung, dass die Felder zusätzlich bewässert werden und Wasser in Almeria ein sehr knappes Gut ist. Trotzdem werden dort 3 Millionen Tonnen Obst und Gemüse jährlich produziert. Rund 70 % davon sind für den Export bestimmt. Das Wasser für die Bewässerung stammt aus den Flüssen, die im Gebirge der Sierra Nevada entspringen. Sie werden von der Schneeschmelze im Frühling und Sommer gespiesen. Der intensive Anbau das ganze Jahr über führt dazu, dass das Wasser immer knapper wird. Flüsse und Feuchtgebiete trocknen langsam aus, der Grundwasserspiegel sinkt. Hinzu kommt der Klimawandel, der seit einigen Jahren in Südspanien zu spüren ist: Die Niederschläge nehmen ab, auch in der Sierra Nevada. Und ohne Schnee in den Bergen, kein Schmelzwasser im Frühjahr. Und ohne Wasser, keine Landwirtschaft.

Welche Tomate kann ich aber nun kaufen? Tomaten haben in der Schweiz von Mai bis September oder auch Oktober Saison. In dieser Zeit sollten Sie Schweizer Bio-Tomaten geniessen, so oft sie wollen. Aber auch im Winter muss man nicht ganz auf den Tomatengeschmack verzichten: Kochen Sie mit getrockneten Tomaten, Tomatenmark oder mit Pelati. Natürlich braucht die Verarbeitung und die Verpackung zusätzliche Ressourcen, Sie sollten also nicht täglich darauf zurückgreifen. Geniessen Sie im Winter lieber die erstaunlich grosse Vielfalt an Schweizer Gemüse: Pastinaken, Federkohl, Sellerie, Kürbis, Rosenkohl, Randen oder Schwarzwurzel. Inspiration finden Sie in unserem Saisonkalender!

Dieses Produkt in unserem spielerischen Online-Shop ansehen »

Regionale Kartoffel

Sie sehen hier die Bewertung der regionalen Kartoffel, wie sie Ursus & Nadeschkin im CLEVER hätten sehen können. Auf den ersten Blick fallen die Bewertungen bei der Verschmutzung und der Biodiversität auf. Im Gegensatz zu den anderen Kriterien schneidet unsere Kartoffel dort eher mittelmässig ab. Grund dafür ist der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in der konventionellen Landwirtschaft.

Bevor wir diesen Punkt genauer anschauen, einige Zahlen: Die Kartoffel ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel von uns. Pro Jahr essen wir in der Schweiz rund 45 kg. Im Vergleich dazu: Pro Kopf werden jährlich rund 35 kg Teigwaren und etwas mehr als 20 kg Reis konsumiert. Bei der Kartoffel beträgt der Selbstversorgungsgrad in der Schweiz mehr als 90 %. Dies ist Rekord unter den Pflanzen! Und das, obwohl nur auf rund 1 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Kartoffeln angebaut werden. Als Vergleich: Getreide wächst auf 12 %, Mais auf 6 % der Fläche. Beim Getreide müssen etwas weniger als 40 %, beim Zucker 40-60 % und beim Gemüse etwa 50 % importiert werden.

Eine ganz andere Reihenfolge ergibt sich, wenn man sich den Pestiziden zuwendet: Laut Bundesamt für Statistik wird bei Kartoffeln pro Hektare 15.2 kg Pestizide eingesetzt. Bei Winterweizen sind es "nur" 2.4 kg, bei Mais 1.5 kg. Mehr gespritzt wird in der Schweiz nur bei Reben und Kernobst. Ein Grund für diesen hohen Verbrauch ist die Anfälligkeit von Kartoffeln für Krankheiten, unter anderem die Pilzkrankheit Kraut- und Knollenfäule. Aber auch sogenannte Schädlinge wie der Kartoffelkäfer werden bekämpft. Ein weiterer Grund ist das Entfernen des Kartoffelkrauts: Der Zeitpunkt der Ernte ist erreicht, wenn das Kraut abstirbt. Dann nämlich ist die Stoffeinlagerung in die Knolle abgeschlossen. Der Bauer kann diesen Zeitpunkt beeinflussen, indem er das Kraut mittels Chemie frühzeitig zum Absterben bringt. Dies hat den Vorteil, dass die Knollen die gewünschte Grösse nicht überschreiten, eine festere Schale bekommen und sie weniger anfällig auf Krankheiten sind, die sie bei der Lagerung zerstören könnten. Ausserdem ist die Ernte auf einem vom Kraut befreiten Feld natürlich wesentlich einfacher. Im Biolandbau wird das Kraut ebenfalls entfernt, allerdings mechanisch oder mittels Abflammen.

Der Pestizidverbrauch in der Schweiz ist zu hoch, darüber sind sich viele einig. Jährlich werden über 2'000 Tonnen Pestizide in die Umwelt ausgebracht - hauptsächlich durch die Landwirtschaft, aber auch durch Private in ihren Gärten oder durch Bahnbetreiber auf Geleisanlagen. Die chemischen Pestizide beeinträchtigen Regenwürmer, Bodenpilze und andere Bodenlebewesen. Der Boden verliert seine Fruchtbarkeit. Auch die Gewässer, vor allem im Mittelland, sind belastet. Laut Eawag weisen viele Flüsse Pestizidkonzentrationen auf, welche die Biodiversität negativ beeinflussen. Nicht nur die Vielzahl an giftigen Stoffen ist alarmierend, auch die Konzentrationen der einzelnen Pestizide liegen oft über dem Grenzwert. Zudem kommen Pestizide im Boden oder in Gewässern zwangsläufig mit anderen Chemikalien in Kontakt. Der daraus resultierende "Cocktail" birgt unbekannte Risiken und Gefahren.

Wenden wir uns noch einem weiteren Thema zu: Auf dem Weg vom Acker bis zum Teller geht mehr als die Hälfte der Kartoffelernte verloren. Das zeigte 2015 eine Studie von Agroscope und der ETH Zürich. Es wurden die Verluste bei den Produzenten, den Gross- und Detailhändlern, bei den Verarbeitern und bei den Konsumenten untersucht. Verluste entstehen auf allen Stufen der Wertschöpfungskette: Bis zu 25 % der Ernte bleibt bereits beim Produzenten auf der Strecke. Weitere 12 bis 24 % sortieren Grosshändler aus. Lediglich 1-3 % fallen bei Detailhändlern unter den Tisch. Der Anteil der Ernte, der schlussendlich bei uns zu Hause im Abfall landet, beträgt 15 %. Und dieser Anteil fällt besonders ins Gewicht: Zum einen landen die nicht verwendeten Kartoffeln oft im Abfall. Der Ausschuss der Produzenten, Händler und Verarbeiter wird hingegen in der Regel zu Tierfutter oder Biogas oder bleibt als Dünger auf dem Feld liegen. Zum anderen sind die Verluste am Ende der Wertschöpfungskette, also bei uns Konsumenten, die schlimmsten, weil dann am meisten Ressourcen im Produkt stecken. Schuld sind vor allem die hohen Qualitätsansprüche. Zu kleine, zu grosse, unförmige, angefressene oder fleckige Kartoffeln bleiben auf der Strecke.

Wie lagere ich Kartoffeln richtig? Will man weniger Kartoffeln verschwenden, muss man sie zu Hause richtig lagern. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Kartoffeln sind ein Lagergemüse und daher das ganze Jahr verfügbar: An einem dunklen, kühlen, aber frostsicheren Ort. Aber nicht im Kühlschrank. Tücher oder Säcke gleichen leichte Temperaturschwankungen aus und schützen vor Licht, damit die Kartoffeln nicht grün werden. Grüne Kartoffeln enthalten nämlich das giftige Solanin und sollten nicht gegessen werden. Wenn man die Kartoffeln ungewaschen (also mit Erde) kauft, sind sie viel länger haltbar. Und noch ein letzter Tipp: Wenn man einen Apfel zu den Kartoffeln legt, keimen sie weniger schnell.

Dieses Produkt in unserem spielerischen Online-Shop ansehen »

Für diejenigen, die entweder nicht am Symposium waren oder meine Erklärungen zum Honig nochmals lesen wollen, hier mein Text zu diesem spannenden Produkt:

Schweizer Bio-Honig

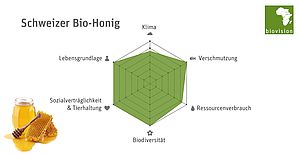

Sie sehen hier die Bewertung des Schweizer Bio-Honigs, wie sie Ursus & Nadeschkin im CLEVER hätten sehen können. Die Fläche ist gross, nur die Verarbeitung, der Transport und die Verpackung haben einen kleinen negativen Einfluss. Insgesamt also ein sehr nachhaltiges Produkt.

Aber wann ist Honig eigentlich Bio? Damit Honig «biologisch» ist, müssen verschiedene Anforderungen erfüllt sein. Ich beschränke mich auf die wichtigsten aus der Sicht von uns Konsumentinnen und Konsumenten: Ein wichtiger Grundsatz vom biologischen Anbau ist die Gesamtbetrieblichkeit, also dass der ganze Hof biologisch bewirtschaftet wird. Da aber auf vielen Betrieben nicht der Bauer selber die Bienen hält, sondern z.B. eine Verwandte oder Bekannter, wird die Imkerei getrennt vom übrigen Betrieb beurteilt und zertifiziert. In einem Umkreis von 3 km um den Bienenstock müssen 50% der Felder biologisch oder nach ÖLN bewirtschaftet oder Wildpflanzen (meist Wald) sein. ÖLN bedeutet ökologischer Leistungsnachweis und ist in der Schweiz Bedingung für die Direktzahlungen. Über 95 % der Betriebe erfüllen diese Anforderungen. Die Standortwahl des Bienenstocks kann also nicht das entscheidende Kriterium sein. Die entscheidenden Unterschiede finden sich bei der Auswahl der Tiere, der Haltung und dem Umgang mit Krankheiten:

- Die Haltung von vitalen, standortangepassten und robusten Rassen ist vorgeschrieben.

- Die Haltung und die Zucht müssen, wie bei allen Bio-Tieren, artgerecht sein (z.B. kein Töten von Bienen bei der Ernte, keine chemischen Schutzmittel bei der Arbeit mit den Bienen, kein Beschneiden der Flügel bei Königinnen, etc.).

- Für die Überwinterung müssen die Bienen umfangreiche Honig- und Pollenvorräte anlegen können; sollten die Vorräte nicht reichen, darf biologisches Futter gegeben werden (v.a. Honig, sonst z.B. Zuckersirup).

- Die Vorbeugung von Krankheiten hat einen hohen Stellenwert, dabei vor allem die Hygiene.

- Die Behandlung von Krankheiten oder Schädlingen muss mit natürlichen Mitteln erfolgen, chemische Mittel sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Dann aber darf der Honig für ein Jahr nicht als Bio verkauft werden.

- Die Bienenstöcke bestehen nur aus natürlichen Materialien.

Rund ein Drittel der menschlichen Lebensmittel sind abhängig von Honig- und Wildbienen und anderen Bestäubern. In einer Welt ohne sie müsste der Mensch auf viele Früchte, Gemüse und Baumwolle verzichten. Übrig blieben z.B. noch Kartoffeln, Mais, Reis, Weizen oder andere Getreidesorten. Auch die Preise für Fleisch und Milchprodukte würden in die Höhe schnellen, denn wichtige Futterpflanzen wie Luzerne und Klee würden knapp.

Bienen sind aber unter Druck: Neben dem Verlust an Lebensräumen und dem teils schlechten Nahrungsangebot machen auch gewisse Pflanzenschutzmittel - z.B. Neonicotinoide - den Bienen das Leben schwer. Eine kürzlich im "Science" veröffentlichte Studie der Uni Neuenburg zeigt, dass 75% der untersuchten Honigproben solche Neonicotinoide enthalten! Untersucht wurden rund 200 Proben aus der ganzen Welt. Bei den Proben aus Nordamerika war der Anteil mit 86% am höchsten. Bei den Proben aus Asien und Europa lag der Anteil bei 80%. Am wenigsten kontaminiert waren die Honigproben aus Südamerika mit 57%. Auch Proben aus Afrika und Australien wurden untersucht und waren betroffen, leider kenne ich die Zahlen aber nicht.

Neonicotinoide sind synthetisch hergestellte Insektizide, die an Nervenzellen binden und die Weiterleitung der Reize stören. Sie wirken auf die Nervenzellen von Insekten stärker als auf diejenigen von Wirbeltieren. Diverse Studien haben gezeigt, dass bei Insekten bereits 0.1 Nanogramm reichen, um negative Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit, das Immunsystem und das Gehirn zu haben. Also unter anderem auf die Fähigkeit, nach dem Sammeln von Blütenstaub und Nektar zum Bienenstock zurückzufinden! Die im Honig gefundenen Konzentrationen lagen unter den Grenzwerten für uns Menschen. Die Werte, die aber für Bienen und andere Insekten als schädlich gelten, wurden teilweise überschritten. Zudem ist nicht bekannt, welchen Einfluss der sogenannte Cocktail-Effekt haben könnte. Davon spricht man, wenn mehrere giftige Substanzen gleichzeitig vorhanden sind. Und auch die Folgen einer langfristigen Aufnahme der Insektizide ist nicht bekannt - weder bei uns Menschen, noch bei den Bienen.

Seit 2013 gibt es in der EU und der CH für 3 solcher Neonicotinoide ein Moratorium, das den Einsatz einschränkt. Die vorher zitierte Studie untersuchte Proben, die 2012 weltweit gesammelt wurden. Neuere Studien, die ggf. die Wirkung dieses Moratoriums zeigen könnten, gibt es noch nicht.

Welchen Honig soll ich nun kaufen? Wie so oft ist die Antwort nicht eindeutig. Natürlich wäre Schweizer Bio-Honig vom Imker um die Ecke die nachhaltigste Wahl. Bio-Honig und andere Bio-Produkte sind auch eine gute Wahl, da man dadurch ein Zeichen FÜR ökologische Landwirtschaft und GEGEN chemische Pestizide setzt. Aber auch Fair-Trade-Honig aus Südamerika oder Afrika hat Vorteile, vor allem im sozialen Bereich. Mein Tipp: wechseln Sie einfach ab.

Verschiedene Honigprodukte in unserem spielerischen Online-Shop anschauen »

Ausführlicher Bericht über das Symposium auf der Webseite von Biovision »